圧倒的な〝わからなさ〟と向き合う

ベケットの『モロイ』について書こうと思う。とはいっても、気の利いたことは書けない。なにしろ、読んでいてもわからないを連呼していたし、今年一番読むのに骨が折れ、なんとかさっき読み終わったばかりという状況だからだ。だから、書くことのほとんどはいかに読めなかったかという話になる。

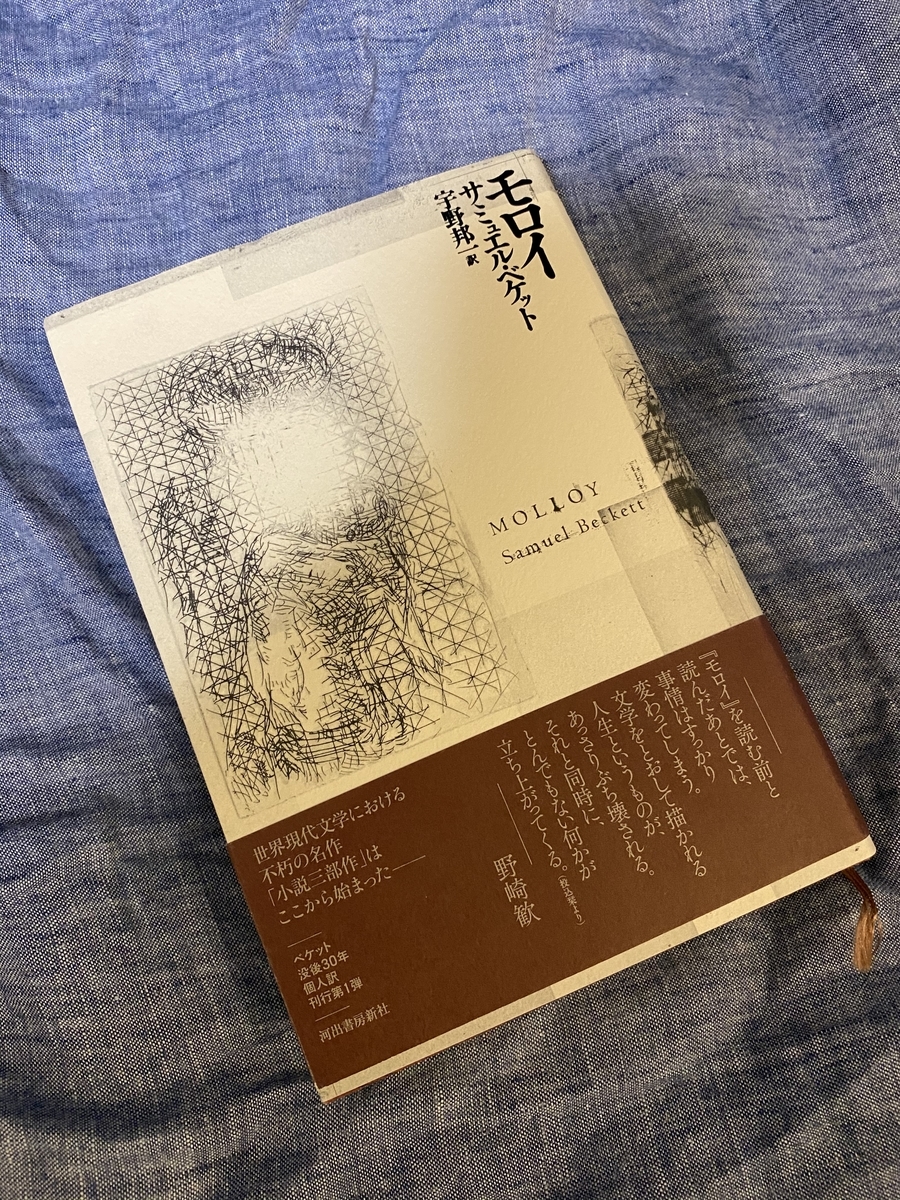

そもそもは年始に見た夢に起因する。意味もなく1ヶ月間の本屋断ちをしていた私は紀伊国屋書店新宿本店に『モロイ』を買いに行った。海外文学の棚の前で河出書房新社から出た『モロイ』『マロウン死す』『名づけられないもの』のベケット三部作を一冊ずつ手に取り、一通り手に取るとまた戻って『モロイ』を手に取った。そして、開いてみると、判型ギリギリの大きさの薄紫の栞、栞というには大きすぎる月報のようなものが挟まっていた。という夢を見たのだ。そして、この夢を思い出して、

「今年は『モロイ』を読む」

と決めたのだった。

紀伊国屋書店新宿本店に行くと、『モロイ』はシュリンクされていたが、別の書店で買い求めると、あの判型ギリギリの栞というには冗談のような栞が本当に挟まっていた。読み始めた時には春になっていた。ちょうどガルシア=マルケスの『族長の秋』を読んでいて、ほとんど改行がないみっちりとした文章にくたびれて、ふと手に取ったのがよりによって『モロイ』だった。『モロイ』もまたまったく改行がなかったのだった。一文一文は短く、一見読めそうな気がする。実際、読もうとしたが、しかしなかなか読めない。辛さが押し寄せてきた。何度も中断したが、投げ出しはしなかった。やめなかったのは、やはり面白さを感じていたからだろう。改行がほとんどないとはいえ、一文一文は割と短く、一つ一つの言葉はそれほど難解というわけではない。度々、前の文で言ったことが、直ちに次の文で撤回される。これ自体は案外心地がいいもので、ところが、心地よさにただ身を委ねていると、とつぜん唖然とさせられる。私はまったく意味を見出せなくなっているからだ。それに、一つの文は一見不変な文字列であるように見えて、一つの文が置かれているコンテキストが文の前と後とでぐるっと変わっていく。だから、文と文の運動を読んで心地よいと感じながら、しかし一方でどんどんと読めなくなっていった。

秋になり、『モロイ』は中途で積ん読の山に埋もれていた。今年はもう『モロイ』を読むのは無理かと思った時に、しかし、光明が差した。朝モンテクリスト伯だ。Twitterでつながっているある人が毎朝十五分だけ『レ・ミゼラブル』を読んでいた。その前は『カラマーゾフの兄弟』を同じように読んでいたのだったか。これらの長い小説は朝ドラだと思うと、腑に落ちるという。私もそれを聴いて、なるほどと思い、『モンテクリスト伯』を毎朝(昼のこともあるが)読むことにした(通称、朝モンテクリスト伯)。一時は、『モロイ』に限らず、何を手に取ってもぜんぜん読めなくなっていた。頭が故障しているのではないかと考えていたが、『モンテクリスト伯』はすいすい読めるのだった。

「ああ、読めるとはこういうことだった!」

私は読めるという感覚を思い出したほどだった。そして、この毎朝の読めたという感覚で中和しながら夜には『モロイ』を少しずつ読み進めた。その中和しているのは、何を中和しているのか? つまらなさだろうか? いや、わからなさだったのではないか。

この朝モンテクリスト伯はいくらか助けになった。有名な「おしゃぶり石」の件にもたどり着いた。彷徨うモロイはポケットに入れた十六個の小石を口に入れてしゃぶる。どうやったらそれを一様にしゃぶることができるか試行錯誤する。そして、そこはとても面白い。ちょっと笑い声を上げてしまったほどだ。じゃあ、その「おしゃぶり石」の件だけ読めばいいのではないか。あるいは、「おしゃぶり石」の件とはどのような話なのか、かいつまんで誰かに説明してもらえばいいのではないか。しかし、そうではないのだ。おしゃぶり石の件もいいが、難しい、読めない、わからないと叫んでいる時間が必要だった。だから、私は読むのをやめなかったのだろう。

モロイが彷徨いながら、亡くなった母の街へと向かう前半よりも、モロイを捜索する指令を受けた探偵のモランが同じように彷徨う後半の方が容易に読み進められた。しかし、そうは言ってもそうそう容易には読めないという状況は変わらない。でも、じゃあやめてしまおうとは思わなかった。かなりの部分は意地だったかもしれないが、それだけではなかった。とつぜんわからなくなるように、とつぜんすべてがはっきりとわかることが次の文に待っているかもしれない、という期待も少なからずあった。

一瞬、わかった、と思った先で、ほんの句読点一つ先で、わからない!となる。語り手のモロイやモランも作中で何度も「わからない」と言って思索を繰り返す。そして、ようやくついさっき、『モロイ』を最後まで読み通したのだった。藤ふくろうさんのアドベントカレンダーの期日というものがなければ、またしても読み通すことはできなかったかもしれない。

しかし、私はなぜそんな理解もおぼつかない『モロイ』を読むのか、読んで書くのかと言うと、私はそういう〝わからなさ〟を必要としていて、そのためにガイブンを読んでいるのではないかとも思うからだ。

砂を噛むような時間だ。他の人は違うのかもしれない。しかし、砂を噛んでいるような思いをしている間、私はいろんなことを考えるし、いろんなことを思い出している。おそらく、ガイブンを読んでいなければ、考えたり、思い出したりしないことを、ガイブンを読んでいる間の私は次々に考え、思い出している。その、考え、思い出しているという状況が好きで読んでいるのかもしれない。後になって思い出すのも、砂を噛むような思いをしていた時に読んだような出来事だったり、情景だったりする。〝わからなさ〟と向き合うという話ではないのかもしれない。しかし、〝わからなさ〟によって私は読んでいるのだと思う。