圧倒的な〝わからなさ〟と向き合う

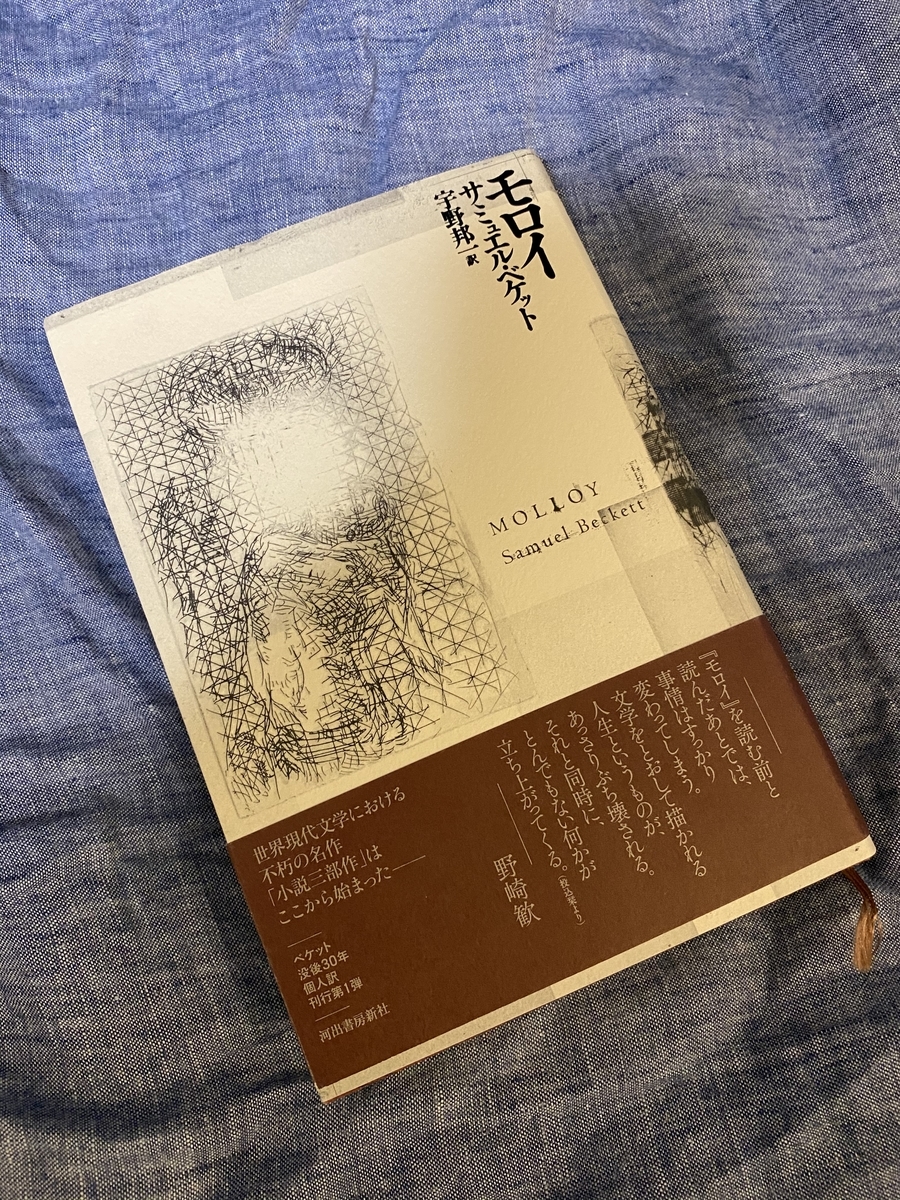

ベケットの『モロイ』について書こうと思う。とはいっても、気の利いたことは書けない。なにしろ、読んでいてもわからないを連呼していたし、今年一番読むのに骨が折れ、なんとかさっき読み終わったばかりという状況だからだ。だから、書くことのほとんどはいかに読めなかったかという話になる。

そもそもは年始に見た夢に起因する。意味もなく1ヶ月間の本屋断ちをしていた私は紀伊国屋書店新宿本店に『モロイ』を買いに行った。海外文学の棚の前で河出書房新社から出た『モロイ』『マロウン死す』『名づけられないもの』のベケット三部作を一冊ずつ手に取り、一通り手に取るとまた戻って『モロイ』を手に取った。そして、開いてみると、判型ギリギリの大きさの薄紫の栞、栞というには大きすぎる月報のようなものが挟まっていた。という夢を見たのだ。そして、この夢を思い出して、

「今年は『モロイ』を読む」

と決めたのだった。

紀伊国屋書店新宿本店に行くと、『モロイ』はシュリンクされていたが、別の書店で買い求めると、あの判型ギリギリの栞というには冗談のような栞が本当に挟まっていた。読み始めた時には春になっていた。ちょうどガルシア=マルケスの『族長の秋』を読んでいて、ほとんど改行がないみっちりとした文章にくたびれて、ふと手に取ったのがよりによって『モロイ』だった。『モロイ』もまたまったく改行がなかったのだった。一文一文は短く、一見読めそうな気がする。実際、読もうとしたが、しかしなかなか読めない。辛さが押し寄せてきた。何度も中断したが、投げ出しはしなかった。やめなかったのは、やはり面白さを感じていたからだろう。改行がほとんどないとはいえ、一文一文は割と短く、一つ一つの言葉はそれほど難解というわけではない。度々、前の文で言ったことが、直ちに次の文で撤回される。これ自体は案外心地がいいもので、ところが、心地よさにただ身を委ねていると、とつぜん唖然とさせられる。私はまったく意味を見出せなくなっているからだ。それに、一つの文は一見不変な文字列であるように見えて、一つの文が置かれているコンテキストが文の前と後とでぐるっと変わっていく。だから、文と文の運動を読んで心地よいと感じながら、しかし一方でどんどんと読めなくなっていった。

秋になり、『モロイ』は中途で積ん読の山に埋もれていた。今年はもう『モロイ』を読むのは無理かと思った時に、しかし、光明が差した。朝モンテクリスト伯だ。Twitterでつながっているある人が毎朝十五分だけ『レ・ミゼラブル』を読んでいた。その前は『カラマーゾフの兄弟』を同じように読んでいたのだったか。これらの長い小説は朝ドラだと思うと、腑に落ちるという。私もそれを聴いて、なるほどと思い、『モンテクリスト伯』を毎朝(昼のこともあるが)読むことにした(通称、朝モンテクリスト伯)。一時は、『モロイ』に限らず、何を手に取ってもぜんぜん読めなくなっていた。頭が故障しているのではないかと考えていたが、『モンテクリスト伯』はすいすい読めるのだった。

「ああ、読めるとはこういうことだった!」

私は読めるという感覚を思い出したほどだった。そして、この毎朝の読めたという感覚で中和しながら夜には『モロイ』を少しずつ読み進めた。その中和しているのは、何を中和しているのか? つまらなさだろうか? いや、わからなさだったのではないか。

この朝モンテクリスト伯はいくらか助けになった。有名な「おしゃぶり石」の件にもたどり着いた。彷徨うモロイはポケットに入れた十六個の小石を口に入れてしゃぶる。どうやったらそれを一様にしゃぶることができるか試行錯誤する。そして、そこはとても面白い。ちょっと笑い声を上げてしまったほどだ。じゃあ、その「おしゃぶり石」の件だけ読めばいいのではないか。あるいは、「おしゃぶり石」の件とはどのような話なのか、かいつまんで誰かに説明してもらえばいいのではないか。しかし、そうではないのだ。おしゃぶり石の件もいいが、難しい、読めない、わからないと叫んでいる時間が必要だった。だから、私は読むのをやめなかったのだろう。

モロイが彷徨いながら、亡くなった母の街へと向かう前半よりも、モロイを捜索する指令を受けた探偵のモランが同じように彷徨う後半の方が容易に読み進められた。しかし、そうは言ってもそうそう容易には読めないという状況は変わらない。でも、じゃあやめてしまおうとは思わなかった。かなりの部分は意地だったかもしれないが、それだけではなかった。とつぜんわからなくなるように、とつぜんすべてがはっきりとわかることが次の文に待っているかもしれない、という期待も少なからずあった。

一瞬、わかった、と思った先で、ほんの句読点一つ先で、わからない!となる。語り手のモロイやモランも作中で何度も「わからない」と言って思索を繰り返す。そして、ようやくついさっき、『モロイ』を最後まで読み通したのだった。藤ふくろうさんのアドベントカレンダーの期日というものがなければ、またしても読み通すことはできなかったかもしれない。

しかし、私はなぜそんな理解もおぼつかない『モロイ』を読むのか、読んで書くのかと言うと、私はそういう〝わからなさ〟を必要としていて、そのためにガイブンを読んでいるのではないかとも思うからだ。

砂を噛むような時間だ。他の人は違うのかもしれない。しかし、砂を噛んでいるような思いをしている間、私はいろんなことを考えるし、いろんなことを思い出している。おそらく、ガイブンを読んでいなければ、考えたり、思い出したりしないことを、ガイブンを読んでいる間の私は次々に考え、思い出している。その、考え、思い出しているという状況が好きで読んでいるのかもしれない。後になって思い出すのも、砂を噛むような思いをしていた時に読んだような出来事だったり、情景だったりする。〝わからなさ〟と向き合うという話ではないのかもしれない。しかし、〝わからなさ〟によって私は読んでいるのだと思う。

渋谷駅への階段

一帯が工事中の渋谷駅前でふと見上げると、見慣れない回廊が高いところに出来ていた。突然現れたこれは一体なんだろうかと気になって、わざわざ正面にぐるりと回ってみると、そこには銀座線乗り場へと向かう暫定の階段が聳え立っていたのだった。そして、この階段を使ってくれでも、使うなでもなく、ただ壁にはこんな貼り紙があるのだ。

「77段あります。」

Kuala LumpurにはBatu Caveというヒンドウー寺院があり、切り立った山の麓に立ち、見上げると無数の階段がつづく。2月の例大祭には大勢の人がこのてっぺんを目指す。ここを訪れた人はその無数の階段を息を切らしながら登ってお参りする。そうすることでご利益があるのだろうか。

昼食でBatu Caveの話になり、現地の会社で働いていた同僚が言う。

「私はあれは絶対無理」

もちろん彼女はムスリムなので、観光することはあっても、お参りすることも、その必要もない。

昼食の後、私たちは地下鉄の駅へと向かった。地下深くのホームまでつづく長いエスカレータを挟むようにして階段がある。ひどく急な傾斜で登り降りが大変だ。「誰も使わないね」と話していると、そこへ電車が到着した。ドアが開くと、電車から飛び出してきたインド系の子供たちが元気よく駆け上がってきた。僕は言った。

「Batu Caveの練習なんだ。」

彼女たちは手を叩いて大笑いした。

銀座線乗り場へつづく77段を登る気力は湧かない。もしここを勢いよく駆け上がったとして、それは何の練習なのだろうか。

カレーハウスという砦にて

「ここは俺に任せて先に行け!」と彼は早口で言い放ち、キリッと表情をキメた。彼の前にはカレーの皿があり、言われた隣の男の前には大盛りのカレーの皿があった。ここは渋谷、カレーハウス・チリチリのカウンターだった。

彼らは一体誰なのだろうか。平日の昼過ぎ、小雨が降る渋谷のカレー店の前で私の後ろに「なんかだるいっすねぇ」とボヤキながら、並んでいたはずの彼らは、想像では渋谷のIT系の会社のエンジニアだろうか。ラフな格好でコーディングしていた彼らは、

「そろそろ昼行きますか。今日はチリチリにしますかね」

などと話しながら、社内の空気を少しまとい、下界に降りてきたというところなのだ。

彼らはカレーを頼み、社内事情をしゃべっていた。そこへ早速カレーが運ばれてくる。

「大盛りっすか。大丈夫っすか?」

そう言っていた彼らの前にカレーが置かれ、予想以上のボリュームに、彼はまず最初、

「食べきれなかったら、俺が全然食うから、置いていっていいっすよ」

と言った。もう一人が「腹減ってるから食えます」と返した。話はそれで終わったかに見えた。ところが、突然声色を変え、逞しい様子で彼が言い放ったのだ。

「ここは俺に任せて先に行け!」

敵が現れて、倒さざるを得ない状況を現実に彼は重ねている。現実とフィクションとを明確に区別するなら、彼は、何か敵を前にした男たちを演じているのだと言うべきかもしれない。ただ、私にはそれが現実をしっかりと侵食し、それによって現実の現実らしい部分だけでは達成できない対話を成立させているのだ。ただ演じているだけではない。

この瞬間彼の目には何が写っているのか、これを聞いた相手にはこの場所がどう変化して見えたか、私は気になって仕方がない。彼の言葉で目の前のカレーは倒すべき敵に姿を変え、カレーハウス・チリチリは、砦と化した。そして、この言葉は私にいまこの文章を書かせている。砦の前が仮にフィクションだとして、ではそれを書いてしまった私はフィクションだろうか。現実とフィクションを明確に峻別することは、意味がない。フィクションが現実を一時的に侵食し、呑み込んでしまうことも、また現実に織り込み済みである。そのような世界をうまく生きて行く方法はあるだろうか。

何に並んではるんですか?

羽田空港の搭乗ゲートの前にいた。混雑していた。搭乗時刻が近づくと、人がズラーっと並びはじめた。しかし、目で列を前方へと辿ると、そこにゲートはなく、かわりにスーツをビシッと着た背の高い男性が立っていたのだった。

空港のスタッフには見えない。繁忙期のため本社からサポートに来た助っ人だろうか。助っ人の男性は乗客からファイルのようなものを受け取ると、なにかペンでささっとそこに書き加えて、返して行く。文字通り列に並んだ乗客は捌かれていく。ツアー客だろうか、それとも修学旅行だろう。チケットの確認をしているのか、あるいは何かのチェックポイントだろうか。仮にそうだとして、ペンでささっと書いているものが何なのか私にはわからない。今さらチケットを確認してどうしようというのだ。

しばらく列に並んだ人たちを観察していると「あったわよー」と走って戻って来た人がいた。手にしていたのは色紙のようだった。

そこで初めて私は気付いた。そうか、これは有名人なんだ。有名人にサインをねだっているファン。しかし、そうとわかっても、今度はその有名人が誰なのか私にはわからない。ガタイのいい体にスーツ、サングラス。EXILEだろうか。あるいは、三代目なんとかか。妹分的なEgirlsというグループも最近はいるらしい。

並んだ乗客を見ていくと、若い人の中に、ずいぶんと年配のおじさんがいる。いやむしろジャンパーを着たおじさんがかなりの割合を占めていることに気づくのだ。したがって、私はこう結論付ける。これはEXILEじゃない。

これはあれだ、野球選手だ。そこまではよかったのだが、普段野球を見ない私には野球選手の誰なのかがわからない。周りを見渡すと、たしかに同じようにスーツにサングラスという格好の背の高い男性が他にも何人もいる。おそらく、彼も野球選手だし、隣の彼もそうなのだろう。

一体誰なのか、どうしても知りたくなり、色紙を抱えて列に並ぶジャンバー姿のおじさんに私は声をかけたのだった。

「これは一体誰に並んでるんですか?」

きっとこのご機嫌なおじさんが問いを解決してくれるに違いない。そんな安心感のあるおじさんを選んだはずだった。ああ、あの人ですか。なるほどね。ところが、そんな妄想していた私に、おじさんは滑舌悪く、

「あながみさん」

と言ったのだ。あながみさん? やはりわからない。私が聴き返すと、おじさんは、メンドくさそうに、

「あながみ、さー、んー」

と「さ」と「ん」の部分だけを強調するので、やはりわからないのである。私にわかるのは「さん」を強調しなくてはならないほど、このおじさんは熱心なファンなのだということだ。わからないものの、ああそうですか、ありがとうございました、と伝えてベンチに戻る。「巨人、あながみ」と検索しても何も出てこない。ひょっとしてサッカー選手なのだろうか。

聞き取れず諦めていると、隣のベンチにベイスターズのジャンバーを着込んだおじいさんとおばあさんが目に入った。ああ、ベイスターズの選手なんだ。私は今度は「ベイスターズ あながみ」と検索したのだった。そうか、今日からキャンプなんだ。

* タイトルを「羽田空港のゲート前で」から変更しました。(2017/02/10)

そっくりな二人

職場の近くに毎日のように通う店がある。一つは朝、ペットボトルの水を買いに行く売店で、もう一つは昼食で通うカフェテリアの一角にあるドリンクコーナーだ。いや、カフェテリアというよりも、古いフードコートと言ったほうが雰囲気が伝わるだろうか。ドリンクコーナーのおばちゃんは、私がここに来てしばらくした頃から、飲み物を買いに立ち寄ると「あなた、日本人なの?」とか「今日も、テータリクかな?」としばしば気軽に話しかけてくれたのだった。

テータリクというのは、ミルクティーのことで、カップに注ぐ前に高いところからポットに繰り返し泡立つまで注いで作るこちらの飲み物だ。空気を含んだミルクティーは甘くまろやかであり、私はこちらに来て以来、すっかりこの味を気に入ったのだった。頻繁にテータリクを注文する私のことをおばちゃんも覚えてくれたのだろう。ある時、どうやって日本人とわかったのか、尋ねてみると、雰囲気でわかったのだという。どういう雰囲気を出しているのか私にはわからないが、彼女には何かわかるらしい。

一方、毎朝のように水を買いに寄る売店の店員さんたちは、大学生くらいの年代で、お世辞にも愛想がいいとは言い難い。私が水を買う間も、こちらを見ずに店員同士で話していたり、時には電話しながらお金だけを受け取ったりするのである。

ある日、私がその売店に立ち寄ると、いつもの店員とは違い、年配の女性が一人レジの前に座っていたのである。そして水をカウンターに置くと、ただ「1リンギ」とだけ無愛想に言ったのだ。売店を出てから私は気づいた。さっきの女性は、フードコートのドリンクコーナーのおばちゃんに似てはしないか? もしかしたら同じ人物だろうか。いやしかし、あのフードコートのおばちゃんはもっと愛想がいい。このようなことは何も初めてではなかった。日本人同士なら簡単に見分けられても、外国の人となると、途端に見分けることが出来なくなる。きっと顔が似ているだけだったのだろう。

その後も、何度か同じようなことがあり、ひょっとして同一人物ではないかと考えた私は、愛想よく「ハロー」と声をかけてみたのだが、女性は無愛想なままである。

「あなたは、あそこの店でも働いてる人ですか?」

と唐突に聞くのも変な気がし、事実は確認できないまま時間が過ぎた。こうして、似てはいるが別人であるおばちゃんというふうに私は理解するようになったのである。

しばらく通い続けるうちに、フードコートで働く人たちも少しずつ入れ替わっていった。飲み物を作っているインド系の中年の男は、マレー系の茶髪の若い男に変わった。店員の女の子もしばしば変わった。しかし、愛想のいいおばちゃんだけはかわらなかったのである。ある日、朝水を買いに行くと、レジには誰もおらず、しばらく待っていると、裏口で品物の入ったダンボールを搬入していた男が店の奥から出てきた。そして私は驚いた。ドリンクコーナーの若い茶髪の男だったからだ。

ここで私は再び混乱することになった。というのも、まったく関係ないと信じていた二つの店は、実は深い関係にあるのかもしれないからだ。何しろ、両方の店でこの若い茶髪の男は働いているのだ。私は驚きのあまり声を出しそうになった。しかし、それからも1度だったか、水を買いに行くと無愛想な女性がいた。同じ人物であっても、もはや不思議もないのだが、では一体いつもあんなに愛想のいいおばちゃんがどうしてこの売店ではこんなにも無愛想なのかわからなかった。そして私は、この二人の対照的なおばちゃんは、姉妹であるに違いないと結論付けることになったのである。妹は愛想がいいが、姉はそうでもない。だとしたら、顔が似ていることにも説明がつく。そうだ。姉妹なのだ。そうに違いない。私はもうそれだけがこの事態を説明できる唯一の答えであるとまで思うようになった。

つい先日のことだ。売店を訪ねると、カウンターに居たのは時々現れる愛想のないおばちゃんだった。いつものように水を置くと、やはり無表情で「1リンギ」とだけ言う。姉の方だ。私がそう思いながらお金を払って立ち去ろうとした時だった。表情を変えず、

「テータリクかい?」

と突然言い、あはははと破顔して笑い出したのだ。意表を突かれた私も大いに笑った。やはり同じ人物だったのだ。これまでは一体何だったのか。

「こっちの売店でも働いてるの?」

と私が尋ねると彼女はこう答えた。

「今週だけねー」

そう言うと再び彼女は大きな声を上げて、あははははと笑い出したのだった。

焼き飯好きの男

電車まで少し時間があったので、クアラルンプールの駅から少し離れた場所にある中華料理の店に行った。私が食事をしていると、スコールが小雨になったタイミングで次々と客が入ってきた。

他のテーブルもたくさん空いているのだが、小太りの男は、私が座っていた丸いテーブルの向かい側に案内された。座るとほとんど迷うことなく、彼は店員のおじさんに注文をした。

「焼き飯を二つ。それからチャイニーズティー」

男は一人だ。「二つ?」と私は思う。淡々としている店員のおじさんも一瞬「えっ?」と驚いて表情を変え、聞き返した。男はどう言えばいいものか考えた。遅れて連れがやってくるのか、それともすごくお腹が空いているのか。ややあってから、彼はこう言った。

「焼き飯を二つ。一つはここで、もう一つは持ち帰りで」

店員のおじさんもそれで納得し、店の奥に消えたが、男は少し未練があるような表情をしていた。向かい側から様子を伺いながら、頭の中では

「焼き飯を二つ。なぜなら、私は焼き飯が大好きだから」

と言う彼を想像せずにはいられなかった。実際、彼はここで2人前を食べようとしていたのではないか。

隣のテーブルではインド系の女性2人と小さな男の子がメニューを見て注文している。子供の母と祖母だろうかと私は想像してみる。食事をしている間に、外は再び土砂降りになり、食べ終わっても、一向にやむ気配がない。仕方なく私は残ったビールを飲みながら雨が止むのを待っていた。

しばらくして、向かい側の男の前に焼き飯が運ばれてきた。皿に盛られた焼き飯は、よくあるお玉をひっくり返したような形だが、お玉というよりは、どんぶりを思わせる大きな山だった。触っていたスマホをポケットに仕舞うと、男は焼き飯を口に運びはじめた。時折チャイニーズティーで口をゆすぎながら、黙々と食べ続ける。やはり焼き飯が大好きなのだろう。

外の雨の様子を気にしているような振りをして、向かいの席の男が焼き飯を口に運ぶのを観察していると、口元に持ち上げたスプーンがピタッと止まり、細長い目の中で黒目がぎゅーっと目の端に動くのが見えた。視線は隣のテーブルに釘付けである。一体何が隣のテーブルに起こっているのか。私はそれとなく隣のテーブルを見た。隣のテーブルにはアルミ製の大きな盆のようなものに、うず高く盛られた大量の焼き飯が置かれていたのだ。楽しそうに話すインド系の家族はめいめいにそれを皿に取り、今まさに食べようとしていたのだった。

男はしばしその光景に釘付けになった。あれにすればよかったと彼は考えていたのかもしれない。いや、まさに2人前をここで平らげようとする計画がくじかれたばかりだった。彼は次はあれを平らげて見せると決心した。そして再び自分の皿から黙々と焼き飯を食べはじめた。口へと焼き飯を運ぶ動作はさっきまでよりも心なしか力強く感じられた。

電車の時間が迫っていたので、私は会計を済ませ、雨の中外へ飛び出した。次は私も焼き飯を食べてみようと心に誓った。

ちらし寿司のある生活

いつかこんなのが書けたらいいなとつねづね心に留めているエッセーがある。大学時代の文集に後輩が寄せたものだ。それは高校時代の寮生活を綴ったものである。

高校時代の寮生活というものがどのようなものか、経験のないものにとってはそれ自体が興味深いのだが、それだけではない。たとえば一年の最初だ。入寮すると、すぐに歓迎会があり、入学式がある。そして、彼は唐突に言う。「歓迎会、夕飯はちらし寿司」。

1年生は大部屋で暮らす。100人もの生徒が暮らす大部屋での生活の大変さ(何しろ年頃の男子だ)について綴ったものがあり、文化週間があり、体育祭がある。そして、それらのエピソードを語り終える時、彼はわざわざ言う。「夕食はちらし寿司」

いまその記事が手元になく、だから私は記憶を頼りにこれを書いている。夏休みには寮生向けの映画の鑑賞会が開かれるのだったはずだが、そこで上映されたのはなんだったか。記憶は定かでないのだが、そう、彼は映画を愛しているのだ。そして、てっきり全寮制だと思っていると、途中で自宅から通学している生徒も現れる。そして何かの行事では通学生は即座に帰宅するのだが、寮生だけはその後残され、そして彼らは節目の夕食を共にする。もちろん出されるのは、ちらし寿司だ。

読むものは次第に、ちらし寿司のフレーズが癖になってくる。次はどこでちらし寿司が待ち構えているのだろうか、私たちは体を少し強張らせる。それだけ節目のご馳走なら、きっとうまいのだろうと想像してみるのだが、どうやらそれほどうまくないらしい。大きなイベントがある。夕食はまたしてもちらし寿司だ。

これがにぎり寿司やうな重ではこうはいかないのだろう。にぎり寿司はなまもので傷みやすいし、うな重では本当にご馳走だ。金糸卵や甘く煮た椎茸に酢のきいたレンコン、絹さやで色味をよくして、隅っこには紅生姜。やはりちらし寿司でなくてはならない。

そして、物事には終わりがある。卒業だ。そこでもやはり彼は言う。「やっぱり、夕飯はちらし寿司」と。本人もこれだけちらし寿司が出てきたら、もはや笑うしかなかったのだろう。私もまた乗り出して、ライブの観客のように筆者と一緒になってちらし寿司を連呼していた。

そんなエッセーのことが気になって、日本にいる仲間に頼み、この記事を写真に撮って送ってもらった。便利な時代である。そして私はファイルを開いてみて、驚かされた。長文のエッセーだと思っていたものは、イベントごとに短い文章が添えられた箇条書きだったのだ。私の記憶の中の詳しい記述はなんなのだろうか。そこには、簡潔な説明の後で、ややぶっきらぼうに「なぜか夕飯はちらし寿司」などと書いてあるのだ。

たしかにこれだ。私は懐かしさをかみしめながら、熟読する。記憶の中で繰り返していたものと、オリジナルは随分違ったわけだが、当時も今も、これは面白い、こんなのがいつか書けたらという気持ちは変わらない。

そんなことを書いていた彼が、今週末に結婚式を挙げるという。私も明日仕事を終えたら、夜のフライトで東京に向かう予定だ。まさかな。でも、ひょっとしたら。私はやはりどこかでちらし寿司が出てくるのではないかという期待に胸を膨らませている。

おめでとう。おめでとう。おめでとう。ちらし寿司。